O impulso é quase irresistível: diante do desafio de projetar um jardim, começamos a imaginar as espécies. Roseiras, jasmins, palmeiras imperiais. Plantas que carregam memórias, significados pessoais ou simplesmente nos atraem pela beleza imediata. No entanto, esta abordagem inverte a lógica fundamental do paisagismo consciente, tratando como ponto de partida o que deveria ser consequência.

A Singularidade do Material Vegetal

Uma diferença sutil, porém profunda, distingue a arquitetura convencional do paisagismo. Nos espaços interiores, estrutura e acabamento são geralmente etapas separadas do processo projetual. Definimos paredes, aberturas e volumes; apenas posteriormente decidimos se aquela superfície receberá tinta azul, mármore ou papel de parede listrado.

No paisagismo, entretanto, esta separação raramente existe. A planta é simultaneamente estrutura e acabamento. Ela carrega em si tanto sua função espacial quanto suas características estéticas. A mesma trepadeira que forma uma barreira visual também oferece textura, flor, aroma. O bambuzal que delimita um setor do jardim já traz consigo movimento, som, luz filtrada.

Esta fusão entre o estrutural e o sensorial constitui tanto a riqueza quanto o desafio do paisagismo. Seduzidos pelas qualidades imediatas das plantas – cor, textura, memória afetiva – frequentemente negligenciamos seu papel mais fundamental: a configuração do espaço.

A Inversão Necessária

Considere o paralelo com a arquitetura: seria impensável iniciar o projeto de uma residência escolhendo o revestimento do banheiro ou o modelo das maçanetas. Um arquiteto primeiro precisa compreender quem habitará o espaço, suas necessidades, rotinas, desejos. A partir destas questões fundamentais, define volumes, relações espaciais, fluxos. Somente depois deste entendimento estrutural é que os acabamentos encontram seu lugar adequado no projeto.

No paisagismo, paradoxalmente, a conversa frequentemente começa pelo equivalente aos “acabamentos”. O cliente que declara seu amor por determinada espécie sem considerar seu papel no conjunto espacial comete o mesmo equívoco de quem escolhe o piso antes de definir a planta baixa.

Plantas Como Sistema Arquitetônico Vivo

Quando adotamos uma perspectiva estrutural, as plantas transformam-se em um sofisticado sistema arquitetônico vivo:

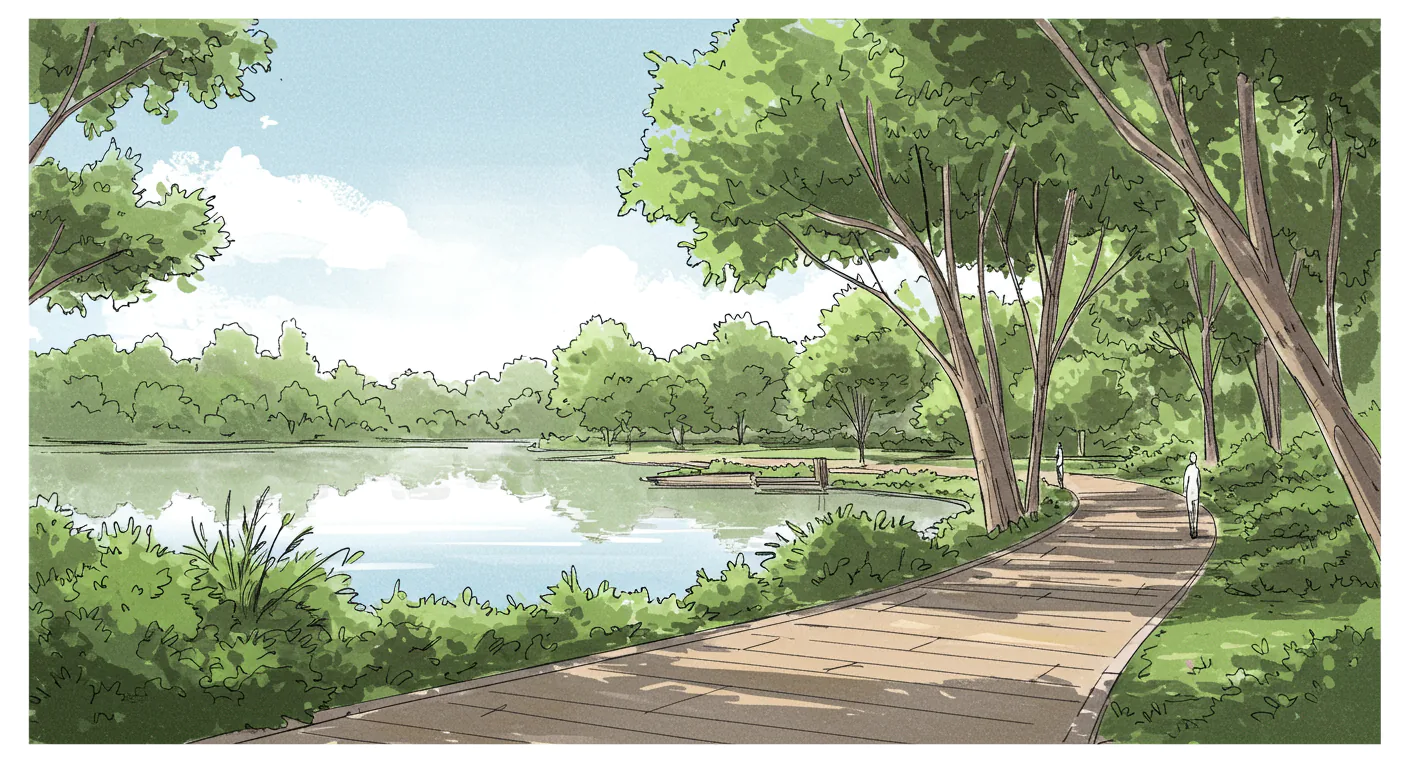

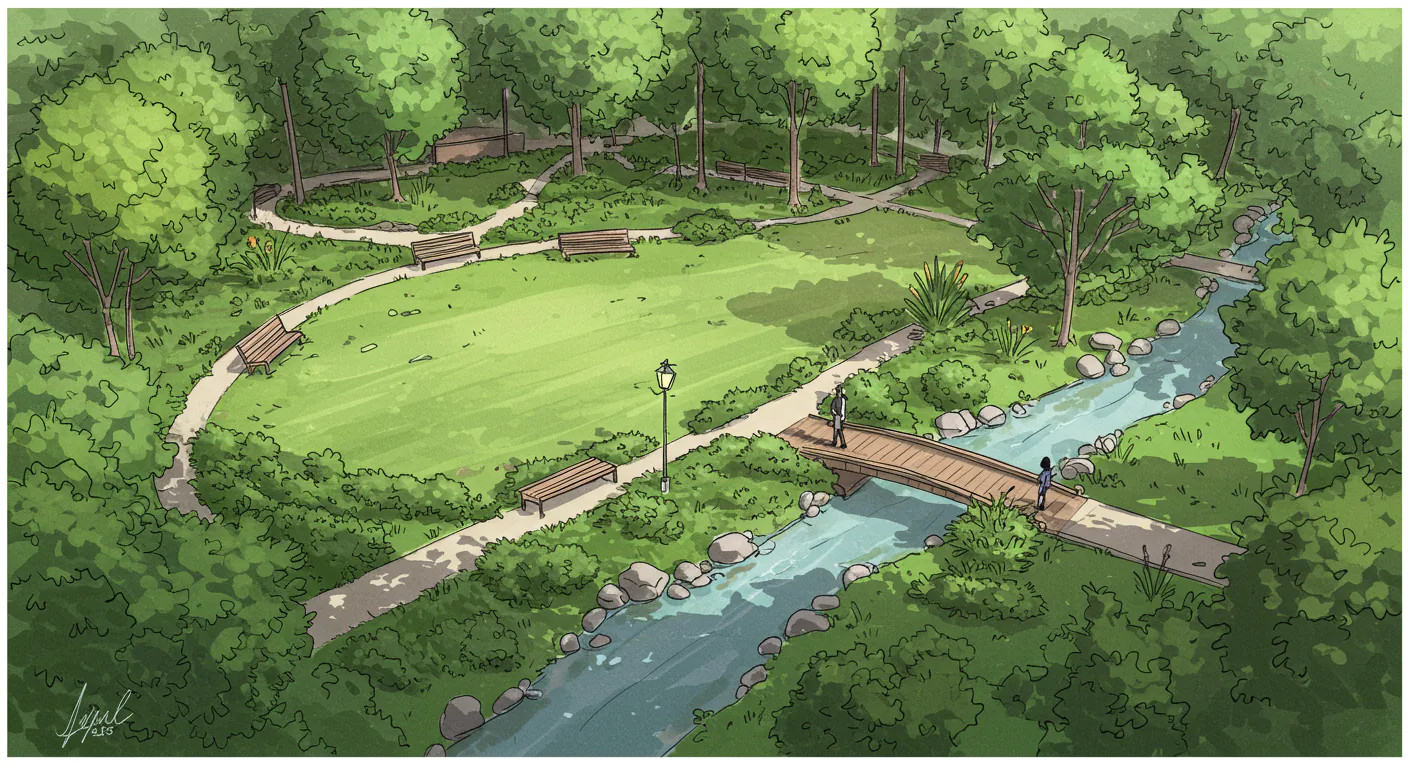

Massas arbustivas tornam-se paredes com diferentes graus de opacidade e permeabilidade. Copas de árvores configuram tetos que modulam luz, temperatura, sons. Espécies isoladas funcionam como pontos focais que organizam o movimento e a atenção no espaço. Gramados e forros transformam-se em pisos com texturas e qualidades específicas.

Este sistema não é meramente visual – atua sobre todos os sentidos e modifica profundamente nossa experiência do lugar. Uma barreira densa de arbustos não apenas bloqueia a visão, mas altera a acústica, o movimento do ar, a temperatura percebida. Um recinto formado por árvores de copa alta produz uma atmosfera completamente diferente daquela criada por espécies de ramagem pendente.

Do Decorativo ao Estruturante

A mudança conceitual proposta não implica abandonar o valor estético ou afetivo das plantas. A roseira da avó ou o jasmim tão sonhado continuarão tendo seu lugar no projeto – mas em posições que potencializem tanto seu papel estrutural quanto seu significado emocional.

De fato, esta abordagem expande as possibilidades expressivas do paisagismo. Ao compreender as plantas primariamente como elementos espaciais, podemos criar ambientes que não apenas parecem interessantes, mas que produzem experiências significativas, modulam comportamentos, evocam estados emocionais específicos.

Os grandes jardins que nos marcam raramente o fazem pela beleza isolada de suas espécies, mas pela qualidade dos espaços que configuram. São lugares que nos afetam porque suas estruturas vegetais nos conduzem através de uma sequência de sensações calculadas, de descobertas graduais, de momentos de compressão e expansão, de luz e sombra.

O Processo Invertido

Esta perspectiva transforma o processo projetual. Antes de questionar quais espécies utilizar, o paisagista deve definir a estrutura espacial desejada: onde precisa de verticalidade, onde necessita de horizontalidade, onde requer densidade, onde busca transparência.

A partir desta compreensão volumétrica, seleciona as estratégias vegetais adequadas a cada intenção: massas arbustivas para definir limites, árvores isoladas para marcar pontos específicos, forrações para unificar determinadas áreas. Somente após estas definições estruturais é que as espécies específicas são selecionadas, considerando então suas características estéticas e adaptabilidade ao local.

Este método inverte a lógica comum, mas respeita a natureza fundamental do material vegetal como elemento configurador de espaços, não apenas como objeto decorativo. A planta deixa de ser protagonista isolada para tornar-se parte de um sistema espacial coerente.

A Sensibilidade Espacial

O verdadeiro desafio do paisagismo contemporâneo não está na seleção de plantas interessantes, mas no desenvolvimento de uma aguda sensibilidade espacial. Trata-se de compreender como os elementos vegetais, em suas infinitas combinações, criam lugares com qualidades específicas, atmosferas particulares, experiências distintas.

Esta sensibilidade vai além do conhecimento botânico ou da composição visual. Envolve uma compreensão profunda de como os espaços afetam o comportamento humano, como diferentes configurações espaciais evocam respostas emocionais diversas, como a materialidade vegetal modifica nossa percepção de um lugar.

As plantas, nesta perspectiva, não são primariamente objetos a serem admirados, mas instrumentos para a criação de espacialidades significativas. São estruturas vivas que, adequadamente organizadas, transformam nossa experiência do mundo.

Quando o paisagismo transcende a mera seleção de espécies e assume seu papel de arquitetura vegetal, surge uma nova dimensão projetual – não mais limitada à superfície decorativa, mas profundamente engajada na criação de lugares que transformam nossa relação com o ambiente, com os outros e com nós mesmos.